Comprendre la coproculture et son importance

La coproculture est un outil indispensable pour diagnostiquer les infections gastro-intestinales. Elle permet d’identifier les bactéries pathogènes présentes dans les selles, aidant ainsi à déterminer la cause d’une infection digestive. Les résultats de la coproculture peuvent guider le traitement approprié pour le patient, garantissant une intervention rapide et ciblée.

Processus et étapes d’une coproculture

Collecte et manipulation des échantillons

La première étape pour obtenir des résultats fiables commence par la collecte correcte des échantillons de selles. Il est crucial d’éviter la contamination pour garantir que les microorganismes identifiés proviennent de l’intestin du patient.

- Utiliser des contenants stériles pour la collecte.

- Éviter le contact avec l’urine ou l’eau de toilette.

- Livrer les échantillons au laboratoire dans les plus brefs délais.

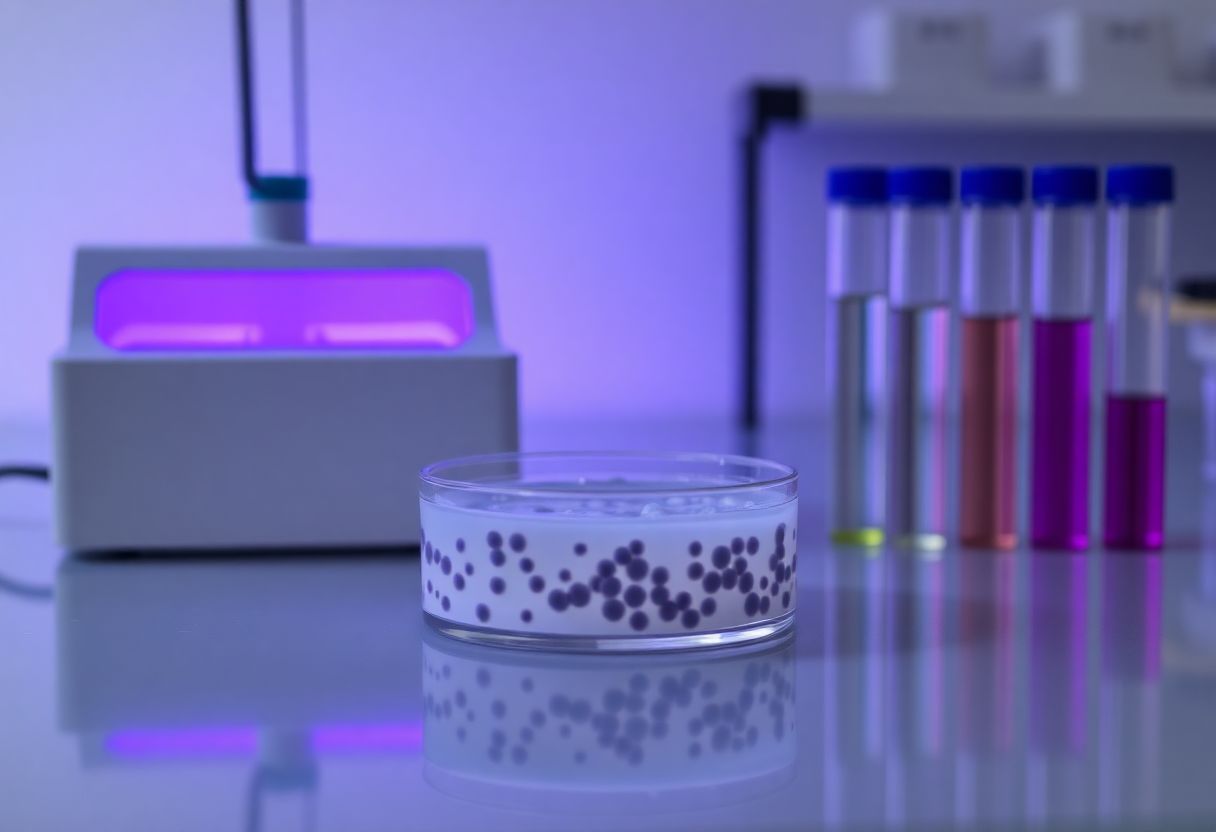

Ensemencement et incubation

Une fois l’échantillon reçu au laboratoire, il est ensemencé sur divers milieux de culture. Ces milieux sont choisis en fonction des bactéries potentiellement présentes, comme Escherichia coli ou Salmonella. L’incubation se fait généralement à une température de 37°C pendant 24 à 48 heures, permettant aux bactéries de croître suffisamment pour être analysées.

Interprétation des résultats

Identification des pathogènes courants

Après incubation, les cultures sont examinées pour identifier la présence de bactéries pathogènes. Voici quelques exemples de pathogènes communs :

- Escherichia coli : Certaines souches, comme E. coli O157:H7, sont responsables de diarrhées sévères.

- Salmonella : Peut causer des gastro-entérites allant de légères à sévères.

- Shigella : Provoque des infections souvent associées à des crampes abdominales et de la fièvre.

- Campylobacter : Causant généralement la diarrhée, parfois accompagnée de nausées et de vomissements.

Distinction entre pathogènes et flore normale

Une difficulté courante dans l’analyse des coprocultures est de distinguer les micro-organismes pathogènes de la flore bactérienne normale de l’intestin. Les laboratoires utilisent divers tests biochimiques et immunologiques pour cette discrimination.

Implications cliniques des résultats

Les résultats d’une coproculture ont des implications essentielles sur le plan clinique. L’identification d’un pathogène précis permet de guider le choix du traitement antibiotique. Cependant, il est crucial de n’utiliser les antibiotiques que si nécessaire, pour éviter le développement de résistances.

Pratiques optimisées pour les professionnels de la santé

Pour optimiser le traitement des infections gastro-intestinales, les professionnels de la santé devraient :

- Interpréter les résultats de la coproculture en tenant compte du tableau clinique du patient.

- Évaluer la needérature des antibiotiques sur la base de l’identification précise du pathogène.

- Éduquer les patients sur l’hygiène pour prévenir les infections gastro-intestinales.

En adoptant une approche intégrée et fondée sur les données, les professionnels peuvent ainsi améliorer les soins aux patients et contribuer à la lutte contre la résistance microbienne.

Résumé des points clés à retenir

La coproculture reste un élément fondamental dans le diagnostic et le traitement des infections gastro-intestinales. Son succès dépend d’une collecte précise et d’une interprétation judicieuse des résultats. Les professionnels de la santé doivent combiner ces informations avec les symptômes cliniques pour déterminer le traitement le plus efficace. Une compréhension approfondie des processus de coproculture permet une prise en charge optimale des infections, minimisant ainsi les risques pour les patients.